愚公移山:九〇年代楊逵聲與影

文/葉杏柔(本展策展人)

近年,台灣的文化政策加碼挹注「文學改編」、「檔案轉向」等方向的內容產製,導致「原創IP多元開發」(小說改編為戲劇、電影、遊戲),以及「非物質」的藝術文類(例如表演、電影)進入展示機制趨勢漸興。與此同時,主要從當代藝術界發動,論及九〇年代台灣藝術史時兼論小劇場、紀錄片、實驗電影、實驗噪音發展史等趨勢,這些都造成藝術史論者/評論者/策展人在史論論述結構,以及展演技術上都必需重構自身,思考如何兼論各方、如何再現、如何提出歷史與當代社會對話的價值。

適逢這勢不可逆的認識論質變之際,我循線反思近年我對黃明川導演九〇年代獨立製片實踐的關注,因而對前衛出版社「台灣文學家紀事」系列紀錄片(1994~1997)有新一層的認識。該系列紀錄片是台灣第一批文學紀錄片,四支影片分別記錄東方白(1994)、賴和(1994)、林雙不(1995)與楊逵(1997)。以媒介發展史而言,在九〇年代拍攝個人紀錄片不算新創之舉,反倒是媒介發展之必然。我好奇的是,自八〇年代末起出版「台灣作家全集」共五十本台灣文學研究上權威之作的前衛出版社,其出版策略之穩健,何以構思跨足影音,製作紀錄片、為文學家作傳?

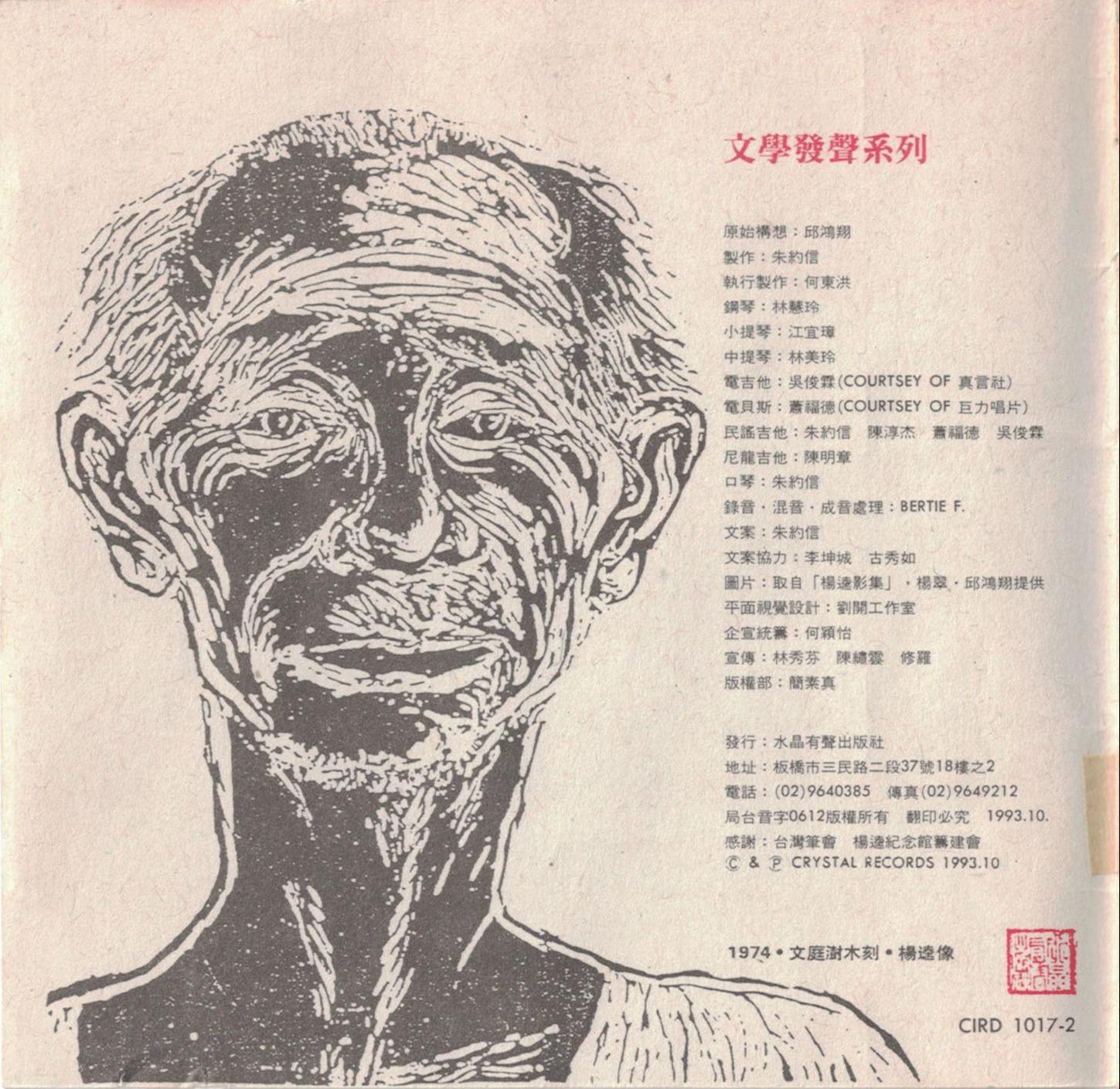

無獨有偶,在楊逵文學紀錄片問世(1997)之前五、六年,當時被稱為「青年台語抗議歌手」的朱約信(豬頭皮)創作〈玫瑰〉一曲,致敬楊逵五〇年代寫於綠島獄中的〈春光關不住〉(1967年收錄進國中國文課本時改題名為〈壓不扁的玫瑰〉)。朱約信此舉促成1992年滿里文化工作室主策畫「台灣.美麗的母親——1992年人文觀點篇:楊逵、鍾理和回顧展」時,策展人邱鴻翔邀請朱約信辦理文學音樂會。這場音樂會促成隔年(1993)在台大擴大舉辦的「楊逵:鵝媽媽出嫁」音樂會,以及水晶唱片同步錄製而發行的「文學發聲」系列第一張專輯問世。

於此,我更好奇:台灣文學家眾多,為什麼當年楊逵受到這般矚目,能有在音樂上、影像上的再現?

六〇年代以前,日本殖民時期楊逵因社會運動頻頻入獄,戰後又旋於白色恐怖入獄十二年,於1961年出獄。可以這麼說,戰後大約有三十年,楊逵處於寡言、作品數量不豐的左翼社運文學家狀態。

七〇年代後,年屆六旬後半的楊逵首先在釣魚台事件(1972)以降掀起的民族意識之中,逐漸被時人重新認識。「抗日老作家」是他首先被指認的角色,過了五至七年,楊逵的「聲音」不只是他所書寫的文學作品,而更多是響應社會局勢的實踐。其中本展覽計畫最關注者,是楊逵將〈三個臭皮匠〉一文改寫為歌詞〈愚公移山〉,以此回應當年說出「唱自己的歌」的李雙澤為此文所編的曲。此後,楊逵益加公開倡言他對時政,甚至二二八事件的想法。楊逵晚年「暢言」的趨勢以1982年因愛荷華寫作計畫訪美國時達高峰,至1985年逝世止。

到九〇年代,楊逵以不同於過往的影像、聲音出現於世人,這意味著楊逵在九〇年代如何被渴望、被需要。從這一點來說,我藉由「愚公移山:九〇年代楊逵聲與影」線上展覽在思考的是,或許可以藉由重返檔案,以及深度訪談當時事件的主事者,從中窺見九〇年代台灣文學體制建成格局的線索。期許這翻工作對今日面對文學、影像、敘事轉化、檔案識讀,或許也能有新的發現也不一定。

備註

「愚公移山:九〇年代楊逵聲與影」是立方計劃空間邀請我策畫的線上展;展覽結構需以「聲經絡」展覽(2019)關注亞洲各國聲響文化為軸線,展覽內容必須是「得以透過網路轉載」的影像、聲音。在此條件下,我提出楊逵在九〇年代藉歌曲改編與紀錄片再次「現聲/現身」這個方向,在2023年初開始策畫製作。然而,網路資料有限,可供視聽者更有限。在立方計劃空間的支持下,我陸續訪談朱約信、任將達、何穎怡與黃明川,成為因應本檔線上展覽的嶄新資料。與此同時,有感楊逵議題遠大於線上展示技術上可容許的內容,我動念策畫實體展覽,籌備經費、邀請藝術家參與委託製作,目的是期許「楊逵」此議題再深探,將其對照的時間軸拉長,早至六〇年代晚至當代,讓楊逵作為透視當代的文學、藝術生態的核心參照。

底圖:水晶唱片「文學發聲」系列《楊逵:鵝媽媽出嫁》(1993)CD內頁(朱約信提供)

愚公移山:九〇年代楊逵聲與影

文/葉杏柔(本展策展人)

近年,台灣的文化政策加碼挹注「文學改編」、「檔案轉向」等方向的內容產製,導致「原創IP多元開發」(小說改編為戲劇、電影、遊戲),以及「非物質」的藝術文類(例如表演、電影)進入展示機制趨勢漸興。與此同時,主要從當代藝術界發動,論及九〇年代台灣藝術史時兼論小劇場、紀錄片、實驗電影、實驗噪音發展史等趨勢,這些都造成藝術史論者/評論者/策展人在史論論述結構,以及展演技術上都必需重構自身,思考如何兼論各方、如何再現、如何提出歷史與當代社會對話的價值。

適逢這勢不可逆的認識論質變之際,我循線反思近年我對黃明川導演九〇年代獨立製片實踐的關注,因而對前衛出版社「台灣文學家紀事」系列紀錄片(1994~1997)有新一層的認識。該系列紀錄片是台灣第一批文學紀錄片,四支影片分別記錄東方白(1994)、賴和(1994)、林雙不(1995)與楊逵(1997)。以媒介發展史而言,在九〇年代拍攝個人紀錄片不算新創之舉,反倒是媒介發展之必然。我好奇的是,自八〇年代末起出版「台灣作家全集」共五十本台灣文學研究上權威之作的前衛出版社,其出版策略之穩健,何以構思跨足影音,製作紀錄片、為文學家作傳?

無獨有偶,在楊逵文學紀錄片問世(1997)之前五、六年,當時被稱為「青年台語抗議歌手」的朱約信(豬頭皮)創作〈玫瑰〉一曲,致敬楊逵五〇年代寫於綠島獄中的〈春光關不住〉(1967年收錄進國中國文課本時改題名為〈壓不扁的玫瑰〉)。朱約信此舉促成1992年滿里文化工作室主策畫「台灣.美麗的母親——1992年人文觀點篇:楊逵、鍾理和回顧展」時,策展人邱鴻翔邀請朱約信辦理文學音樂會。這場音樂會促成隔年(1993)在台大擴大舉辦的「楊逵:鵝媽媽出嫁」音樂會,以及水晶唱片同步錄製而發行的「文學發聲」系列第一張專輯問世。

於此,我更好奇:台灣文學家眾多,為什麼當年楊逵受到這般矚目,能有在音樂上、影像上的再現?

六〇年代以前,日本殖民時期楊逵因社會運動頻頻入獄,戰後又旋於白色恐怖入獄十二年,於1961年出獄。可以這麼說,戰後大約有三十年,楊逵處於寡言、作品數量不豐的左翼社運文學家狀態。

七〇年代後,年屆六旬後半的楊逵首先在釣魚台事件(1972)以降掀起的民族意識之中,逐漸被時人重新認識。「抗日老作家」是他首先被指認的角色,過了五至七年,楊逵的「聲音」不只是他所書寫的文學作品,而更多是響應社會局勢的實踐。其中本展覽計畫最關注者,是楊逵將〈三個臭皮匠〉一文改寫為歌詞〈愚公移山〉,以此回應當年說出「唱自己的歌」的李雙澤為此文所編的曲。此後,楊逵益加公開倡言他對時政,甚至二二八事件的想法。楊逵晚年「暢言」的趨勢以1982年因愛荷華寫作計畫訪美國時達高峰,至1985年逝世止。

到九〇年代,楊逵以不同於過往的影像、聲音出現於世人,這意味著楊逵在九〇年代如何被渴望、被需要。從這一點來說,我藉由「愚公移山:九〇年代楊逵聲與影」線上展覽在思考的是,或許可以藉由重返檔案,以及深度訪談當時事件的主事者,從中窺見九〇年代台灣文學體制建成格局的線索。期許這翻工作對今日面對文學、影像、敘事轉化、檔案識讀,或許也能有新的發現也不一定。

備註

「愚公移山:九〇年代楊逵聲與影」是立方計劃空間邀請我策畫的線上展;展覽結構需以「聲經絡」展覽(2019)關注亞洲各國聲響文化為軸線,展覽內容必須是「得以透過網路轉載」的影像、聲音。在此條件下,我提出楊逵在九〇年代藉歌曲改編與紀錄片再次「現聲/現身」這個方向,在2023年初開始策畫製作。然而,網路資料有限,可供視聽者更有限。在立方計劃空間的支持下,我陸續訪談朱約信、任將達、何穎怡與黃明川,成為因應本檔線上展覽的嶄新資料。與此同時,有感楊逵議題遠大於線上展示技術上可容許的內容,我動念策畫實體展覽,籌備經費、邀請藝術家參與委託製作,目的是期許「楊逵」此議題再深探,將其對照的時間軸拉長,早至六〇年代晚至當代,讓楊逵作為透視當代的文學、藝術生態的核心參照。

底圖:水晶唱片「文學發聲」系列《楊逵:鵝媽媽出嫁》(1993)CD內頁(朱約信提供)